Di tengah hiruk-pikuk tahun ajaran baru, ada fenomena sunyi yang luput dari sorotan: bangku kosong di Sekolah Dasar. Tak sedikit SD negeri di berbagai daerah mengalami krisis murid—kelas-kelas yang dulu riuh kini hanya berisi segelintir anak, bahkan ada yang tak menerima siswa baru sama sekali. Fenomena ini bukan sekadar soal sekolah yang sepi, tapi sinyal dari perubahan besar dalam struktur sosial dan demografi Indonesia. Penurunan angka kelahiran, tren menunda menikah, tren childfree dan menunda untuk memiliki anak, urbanisasi, hingga kebijakan zonasi menjadi bagian dari puzzle rumit yang menyebabkan sekolah-sekolah kita kehilangan calon siswanya.

Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan bahwa beberapa provinsi mengalami tren penurunan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar. Misalnya saja provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten mengalami penurunan jumlah peserta didik kurang lebih 200 ribu peserta didik dalam kurun waktu 2019 hingga 2024.

Berita kekurangan murid baru dari berbagai daerah juga menunjukkan gejala serupa: jumlah murid di sekolah dasar menyusut drastis. Di Jakarta misalnya, lebih dari 100 sekolah dasar negeri kekurangan murid hingga harus "digabungkan" dengan sekolah lain agar tetap operasional. Di Surabaya, ada sekolah dasar negeri yang hanya memiliki 2 murid baru pada tahun ajaran 2024/2025. Di Sumatera Barat, puluhan SD di pedesaan dilaporkan tak bisa membuka rombongan belajar karena minimnya pendaftar. Ini bukan sekadar masalah lokal—ini sinyal nasional tentang perubahan pola kependudukan dan persebaran penduduk.

Penurunan Angka Kelahiran: Populasi Anak Menyusut

Salah satu penyebab utama fenomena ini adalah penurunan angka kelahiran. Total Fertility Rate (TFR), atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa reproduksinya, menjadi indikator utama. Dengan kata lain, TFR dapat diformulasikan sebagai berikut.

di mana adalah Age-Specific Fertility Rate pada kelompok umur ke- (perempuan usia 15-49 tahun), dan adalah lebar interval usia (dalam tahun). Untuk menghitung ASFR, digunakan formula sebagai berikut.

di mana adalah jumlah kelahiran dari kelompok umur ke-, dan adalah jumlah perempuan pada kelompok umur ke

Di Indonesia, TFR menurun dari 2,6 pada tahun 2000 menjadi sekitar 2,18 pada tahun 2020 (BPS). Angka ini mendekati replacement level (2,1), yaitu ambang batas minimal agar populasi tetap stabil. Harapannya minimal 2 anak yang dilahirkan dapat menggantikan kedua orangtuanya sehingga terjadi replacement sehingga terjadi kestabilan populasi, tidak meledak dan tidak pula menyusut. Bahkan di beberapa provinsi, TFR sudah mencapai di bawah 2, misalnya untuk DKI Jakarta berada pada angka 1.75, DI Yogyakarta berada pada angka 1.89, dan Jawa Timur berada pada anka 1.98.

Penurunan TFR berarti makin sedikit anak yang lahir setiap tahunnya, yang secara langsung berdampak pada berkurangnya jumlah siswa baru. Jika tren ini berlanjut, akan makin banyak sekolah yang kesulitan mengisi bangkunya.

Tren Menunda Menikah: Ketika Anak Bukan Prioritas Awal

Fenomena lain yang berkontribusi adalah meningkatnya rata-rata usia menikah. Berdasarkan data BKKBN (2023), Median Usia Kawin Pertama (MUKP) bagi perempuan naik menjadi 23 tahun, sementara laki-laki mencapai 27 tahun. Hal ini didorong oleh berbagai faktor: fokus pada pendidikan, karier, serta ketidakstabilan ekonomi dan perumahan.

Senada dengan data BKKBN, Badan Pusat Statistik juga mencatat persentase pemuda (penduduk usia 16-30 tahun) yang berstatus 'Kawin' mengalami tren penurunan hingga pada tahun 2024 mencapai 29.1 persen dari sebelumnya pada tahun 2023 mencapai 30.61. Menurut Publikasi Statistik Pemuda Indonesia 2024, beberapa penyebab penurunan persentase tersebut antara lain adalah ditetapkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Selain itu, terdapat juga faktor lain seperti meluasnya kesempatan untuk sekolah dan bekerja serta berkurangnya tekanan dari lingkungan sosial yang memengaruhi keputusan generasi muda untuk menunda pernikahan.

Menunda menikah berarti menunda memiliki anak—atau bahkan tidak memiliki anak sama sekali. Ini memperpanjang waktu antara generasi dan menyebabkan "kekosongan usia sekolah" pada beberapa titik waktu.

Childfree dan Penundaan Memiliki Anak

Di samping menunda pernikahan, tren childfree (memilih tidak punya anak) juga mulai muncul, khususnya di kalangan urban dan terdidik. Media sosial dan survei daring menunjukkan semakin banyak pasangan yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak karena alasan lingkungan, kebebasan, atau beban ekonomi. Bahkan beberapa orang memilih childfree karena takut melahirkan anak di dunia yang penuh kekerasan.

Ditengah konservatifnya masyarakat Indonesia, menjadi childfree justru akan mendapatkan stigma negatif karena bertolak belakang dari ajaran agama dan budaya. Namun, alih-alih memilih childfree, pasangan muda Indonesia lebih memilih untuk menunda untuk memiliki anak dengan mempersiapkannya seperti tabungan anak dan pendidikan.

Fenomena ini tak hanya berdampak pada populasi jangka panjang, tetapi juga berkurangnya murid baru di sekolah-sekolah, terutama di daerah perkotaan.

Urbanisasi dan Suburbanisasi: Pergeseran Wilayah Tinggal

Dua sisi dari migrasi modern—urbanisasi dan suburbanisasi—juga ikut memengaruhi distribusi murid. Urbanisasi menyebabkan desa-desa kehilangan penduduk usia muda produktif, yang membawa serta anak-anak mereka ke kota. Akibatnya, banyak SD di desa sepi dan nyaris tak berfungsi.

Di sisi lain, suburbanisasi membuat pusat kota berubah menjadi kawasan bisnis dan komersial. Warga kota berbondong-bondong pindah ke pinggiran kota karena harga rumah yang lebih terjangkau. Sekolah-sekolah yang terletak di jantung kota pun kehilangan murid karena sudah tak ada lagi keluarga muda yang tinggal di sekitar situ.

Contohnya, di DKI Jakarta, banyak sekolah yang tak lagi berada di dekat kantong pemukiman. Sementara di kawasan seperti Bogor dan Tangerang Selatan, sekolah swasta dan negeri justru berkembang karena jumlah keluarga muda meningkat di wilayah suburban.

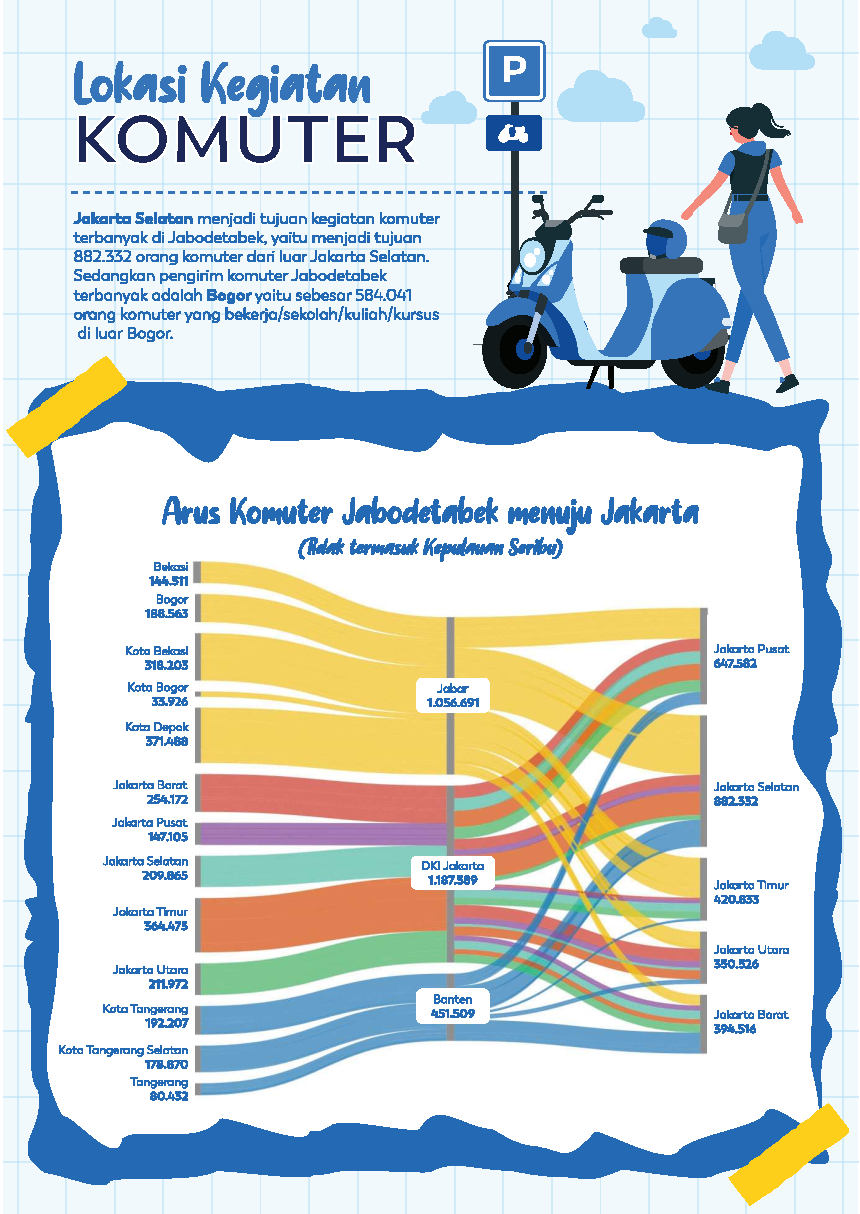

Sumber: Publikasi Statistik Komuter Jabodetabek 2023, p.59 (BPS, 2024)

Setiap pagi hingga siang hari pada jam kerja dan sekolah, jumlah penduduk Jakarta bertambah secara signifikan akibat arus masuk komuter dari wilayah Jabodetabek. Berdasarkan data, terdapat 1.056.691 orang dari Jawa Barat dan 451.509 orang dari Banten yang melakukan perjalanan menuju Jakarta setiap harinya. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa mereka yang bekerja di Jakarta tidak lagi bermukim di Jakarta, melainkan kota dan kabupaten satelit di sekitarnya seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang. Akibatnya, kebanyakan anak-anak dari mereka pun bersekolah di wilayah suburban bukan lagi di Jakarta.

Kebijakan Zonasi: Antara Pemerataan dan Keterbatasan Akses

Kebijakan zonasi pendidikan yang bertujuan untuk pemerataan akses dan kualitas sekolah, ternyata juga membawa tantangan. Sekolah-sekolah yang berada di luar zona pemukiman padat atau yang ada di kawasan dengan populasi menurun, kesulitan menjaring murid.

Beberapa wali murid mengaku harus menyekolahkan anaknya lebih jauh demi kualitas pendidikan, tetapi sistem zonasi menghambat perpindahan itu. Data dari beberapa dinas pendidikan daerah menunjukkan bahwa sistem zonasi telah membuat sekolah-sekolah tertentu hanya menerima sedikit murid karena tak ada cukup warga di dalam jangkauan zonanya.

Fenomena bangku kosong di sekolah dasar bukan sekadar masalah teknis pendidikan—ia adalah cermin perubahan besar dalam struktur sosial dan demografi Indonesia. Mulai dari penurunan angka kelahiran, tren menunda menikah, tren childfree dan menunda untuk memiliki anak, hingga urbanisasi dan suburbanisasi—semuanya berkontribusi pada menyusutnya populasi anak usia sekolah di banyak wilayah. Ditambah kebijakan zonasi yang kaku, sekolah-sekolah di daerah tertentu justru ditinggalkan muridnya, padahal infrastruktur dan gurunya tetap harus dipenuhi.

Pemerintah perlu segera merespons dengan pendekatan adaptif. Pertama, evaluasi sistem zonasi agar tidak merugikan sekolah yang secara geografis terpencil atau tidak lagi dekat dengan kantong-kantong pemukiman. Kedua, dorong pemanfaatan sekolah sebagai pusat layanan masyarakat lintas usia, seperti PAUD, pendidikan keluarga, hingga pelatihan keterampilan bagi orang tua atau lansia, agar infrastruktur tetap produktif. Ketiga, lakukan pemetaan kebutuhan sekolah berbasis data demografi lokal yang dinamis, bukan sekadar peta administrasi.

Di era ketika keluarga makin kecil dan mobilitas penduduk makin tinggi, pendidikan harus lincah menyesuaikan. Tanpa itu, bukan tidak mungkin di masa depan kita punya lebih banyak sekolah daripada siswa—dan itu bukan kemajuan, tapi ironi.